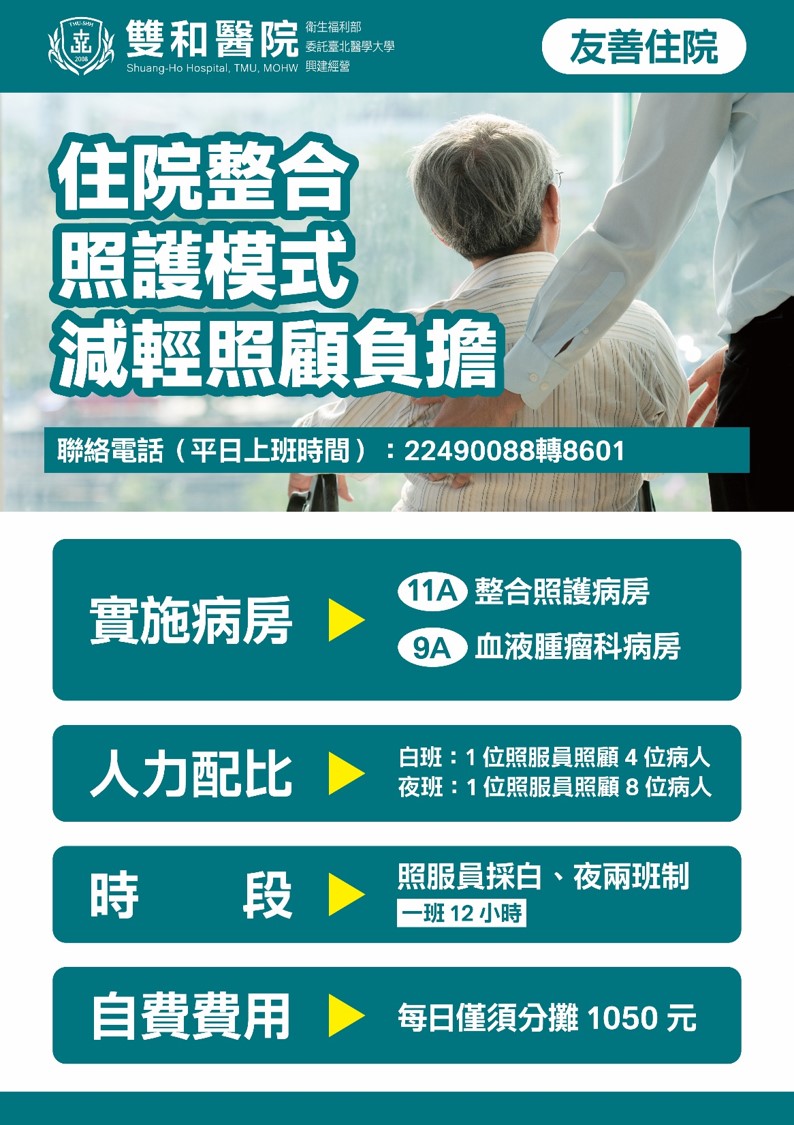

【雙和醫院】 住院整合照護模式,減輕照顧負擔

鄭雅瑋2025-08-01T09:43:47+00:00以「全人照護」理念為出發點,建立團隊合作分工、分級的全責照護模式,減輕家屬照顧及經濟負擔。 更盼望與病人建立良好的醫病關係,提升安全的醫療品質。 詢問電話:2249-0088轉8601 詢問時段:週一至週五(08:00-12:00,13:00-17:00) 文章轉載自雙和醫院官網首頁/雙和新知/最新消息:https://shh.tmu.edu.tw/page/NewsDetail.aspx?seq_no=20250801082730623363

國內新增2例新生兒腸病毒感染併發重症病例,籲請家長和新生兒醫療照護機構提高警覺,注意腸病毒防護措施

鄭雅瑋2025-07-30T09:50:33+00:00疾病管制署(下稱疾管署)今(29)日公布國內新增2例新生兒腸病毒感染併發重症病例(其中1例死亡),為南部1名未滿1個月男嬰(案1)及中部1名未滿1個月男嬰(案2),分別於7月上旬及中旬發病。案1於出生後第4天出現發燒,隔日陸續出現血小板低下、凝血功能異常與血氧下降等,轉院並收住加護病房,經治療後病情改善已出院。案2因早產及呼吸窘迫於出生當日即收住新生兒加護病房,出生後第4天出現活力下降、呼吸急促、血小板低下等症狀,次日不幸死亡。2案經通報檢驗後確認均為伊科病毒11型感染併發重症。 依據疾管署監測資料顯示,第30週(7月20日至7月26日)門急診就診計6,489人次,與前一週(6,536人次)相當。近四週實驗室監測顯示社區腸病毒以伊科病毒11型為多且上週新增新生兒感染伊科病毒11型併發重症病例,新生兒重症發生風險持續。今年累計11例腸病毒感染併發重症確定病例(含7例死亡),仍為近6年同期最高;其中新生兒腸病毒感染併發重症確定病例累計8例,均感染伊科病毒11型,其中6例死亡個案。 疾管署指出,因應新生兒腸病毒疫情,疾管署已依「114年腸病毒流行疫情應變計畫」於6月17日成立應變工作小組,與地方政府共同執行各項應變策略,全國共有89家腸病毒重症責任醫院確保腸病毒重症不漏接,衛生局持續辦理托嬰中心和產後護理之家感控查核,今年共辦理486家托嬰中心和55家產後護理之家感管查核,分別佔所有機構數的27%和22%,目前已完成查核之473家托嬰中心和51家產後護理之家,全數合格。全國1,770家托嬰中心和251家產後護理之家也已依疾管署要求於7月15日前完成腸病毒防疫自我查檢,並由衛生局完成查驗結果稽核。 疾管署表示,目前社區檢出腸病毒型別仍以伊科病毒11型為主,新生兒感染腸病毒併發重症風險持續。由於成人感染腸病毒症狀通常較不明顯,提醒準媽媽於生產前後加強防護措施,避免出入人多擁擠或通風不良的公共場所及接觸有症狀人士,並加強洗手及呼吸道衛生,如有出現發燒、呼吸道感染、腹瀉等疑似症狀,請儘速就醫並主動告知醫師,家人如有疑似症狀,應做好隔離或防護措施,避免接觸孕婦及新生兒。醫療院所加強詢問孕產婦分娩前14天與同住家人(含家中其他兒童)是否出現疑似症狀,以及時提供醫療處置。此外,醫院嬰兒室、托嬰中心及產後護理之家應落實訪客管理及感染控制措施,降低嬰幼兒感染風險,如發現疑似腸病毒群聚感染,即應通報並採取適當防治措施。 疾管署呼籲,新生兒感染腸病毒可能會出現發燒或低體溫、活力不佳、喝奶量變少等情形,未及時治療可能發展為心肌炎、肝炎、腦炎、多發性器官衰竭等重症,嚴重威脅生命,一旦有上述症狀,務必儘速帶往就醫。另家中嬰幼兒如經醫師診斷感染腸病毒,請注意觀察是否出現重症前兆病徵,如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍(無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮)、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵,請儘速送到大醫院接受治療。相關防治資訊可至疾管署全球資訊網「新生兒腸病毒防疫專區」或撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。 文章轉載自衛生福利部官網首頁/最新消息/焦點新聞/114年衛生福利部新聞/7月新聞:https://www.mohw.gov.tw/cp-7176-83221-1.html

健保因應0728致災性豪雨 保障就醫權益 請民眾安心 暨0705丹娜絲颱風災民健保費及就醫部分負擔補助等措施

鄭雅瑋2025-07-30T09:29:38+00:000728致災性豪雨暨丹娜絲颱風重創造成部分區域嚴重災情,衛生福利部邱泰源部長責成中央健康保險署(下稱健保署)因應災民就醫需求,全力保障就醫權益,請民眾安心。 醫療院所受理因災害無法持健保卡就醫之民眾,可填報「全民健康保險特約醫療院所例外就醫名冊」就醫日期、就醫類別(門、住診)及就醫者相關資料後,即可以健保身分就醫。 同時,本次災害導致健保卡毀損或遺失,民眾可申請免費換發新卡,只要健保卡申請表註明「0728致災性豪雨受災」或「丹娜絲颱風受災」,至各地郵局或透過當地戶政事務所(限本國籍)、部分公所(可現場製卡之公所)及健保署各服務據點申請新卡。 另外,民眾健保卡遺失或損壞,仍可持慢箋至藥局領藥,各藥局依例外就醫處理;若藥品或處方箋損毀或遺失,亦可向醫師表明,重新開立處方,後續申報費用時請註明「R007」即不列入重複用藥計算。民眾於領藥期間末日恰逢災害停止上班,其領藥日可順延至災情過後第一個上班日,其後之處方箋仍依期限領藥,如有用藥疑問請回診與醫師討論,以達最佳治療效果。 依照行政院於114年7月18日及7月23日公告丹娜絲颱風風災災區範圍丹為台南市全區、嘉義縣全區、嘉義市東區、西區及高雄市新興區部分受災房屋所在地,依據「災害防救法第45條第3項規定」及「災區受災者就醫費用及全民健康保險之保險費補助辦法」,健保署表示,凡屬上開行政院公告災區範圍內受災之保險對象,有下列各款情形之一者,於受災當月起6個月期間,其應自行負擔之健保保險費(114年7月至114年12月),由中央政府支應,並得以民間捐款為之: 死亡或失蹤,符合政府核發死亡或失蹤救助金標準。 領取政府核發重傷救助金。 受災當月與前二款保險對象一同投保或為其配偶、父母、未成年之子女、成年無謀生能力或仍在學就讀且無職業之子女。 符合領取政府核發安遷救助金、淹水救助金或住屋受災救助金之資格。 領取政府核發農田、漁塭、漁船(筏)或舢舨受災救助金。 [...]

邁向健康台灣 肺癌篩檢3週年 翻轉期別拯救生命

鄭雅瑋2025-07-29T14:39:20+00:00常言道:「健康就是人生最大的財富」,為守護國人健康,完成「健康台灣」之願景,衛生福利部就十大死因首位「癌症」進行加強防治。而對於衛生福利部所推動的公費肺癌篩檢,您聽說了嗎? 肺癌篩檢 早發現早治療 存活率佳 肺癌標準化死亡率雖長期呈現下降趨勢,惟仍位居我國癌症死因之首,其皆源於肺癌早期並無明顯徵狀,等到身體出現顯著症狀時已多為晚期。依據衛生福利部111年癌症登記資料顯示,肺癌若能在0期或1期及早發現,五年存活率可高達九成以上;但若延誤至第4期則驟降至僅一成,這切切實實的說明了早期發現的重要性。 為得以協助民眾早期找出肺癌,衛生福利部蒐集國內、外相關研究實證,自111年7月起,針對高風險族群提供2年1次胸部低劑量電腦斷層檢查,並於114年1月1日起擴大辦理,提供更多高風險族群篩檢服務,篩檢對象包括: 具肺癌家族史:40至74歲女性或45至74歲男性,其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌。 重度吸菸者:50至74歲且吸菸史達20包-年(備註)以上,戒菸未達15年之重度吸菸者。 全球首個同時提供家族史及吸菸者肺癌篩檢的國家 截至114年6月30日止,已有21萬7,744人完成篩檢,其中2,506名確診者中,就有2,069人為早期(0或1期)發現。而在所有確診者中,有1,659人具肺癌家族史,746人有重度吸菸史,101人同時具肺癌家族史及重度吸菸史。 [...]

健康台灣–為健康儲值 從癌症篩檢開始

鄭雅瑋2025-07-28T11:38:21+00:00國民健康署持續推動癌症篩檢政策,實證顯示,篩檢可有效降低乳癌、大腸癌、子宮頸癌及口腔癌的死亡率,並有助延長平均餘命,最高可達3.38年。研究亦指出,癌症篩檢除有助早期發現、及早治療,同時因壽命延長而帶來可觀的經濟效益,有效提升國人健康及國家整體競爭力,朝健康台灣不斷邁進! 癌症篩檢助早期發現與治療 癌症為我國十大死因第1位,依據衛生福利部最新資料,111年新發生癌症個案為13萬293人,113年癌症死亡人數為5萬4,032人。為降低癌症對國人生命造成的威脅,國民健康署自民國99年起,全面推廣符合經濟效益之癌症篩檢服務,以期透過篩檢早期發現異常個案,及時阻斷癌前病變,以降低國人癌症發生及死亡,鼓勵符合資格的民眾儘速做篩檢,為自己的健康儲值! 癌症篩檢保健康 延長國人平均餘命 依據本土實證,癌症篩檢可降低個別癌症之死亡率,如每2年1次乳房X光攝影檢查,可降低41%乳癌死亡率;每2年1次糞便潛血檢查,可降低40%大腸癌死亡率;每3年1次子宮頸抹片檢查,可降低約70%子宮頸癌死亡率;有嚼檳榔或吸菸習慣者,定期每2年1次接受口腔黏膜檢查,可降低26%口腔癌死亡風險。 經國民健康署與社團法人台灣篩檢學會合作應用癌症篩檢相關資料,針對癌症篩檢所帶來的效益及國人的平均餘命評估進行分析,顯示接受乳房X光攝影篩檢的女性平均餘命可延長3.38年,接受糞便潛血檢查者平均餘命可延長3.10年,接受子宮頸抹片受檢女性平均餘命可延長2.33年,接受口腔黏膜篩檢的目標族群平均餘命可延長0.59年。 為自己的健康儲值 共創國家經濟價值 國家癌症篩檢政策的持續推動與資源投入,不僅能挽救更多生命,更能創造社會經濟價值。定期接受癌症篩檢,除了可延長民眾之平均餘命,研究結果顯示,在經濟效益方面,乳癌、大腸癌及子宮頸癌之篩檢分別帶來達1,145億、1,942億以及1,434億美元的平均餘命增益經濟價值。 國民健康署吳昭軍署長呼籲,符合篩檢資格之民眾,儘早接受篩檢。民眾可利用健保快易通APP查詢前次檢查時間,確認是否符合篩檢資格,也可透過全國癌症篩檢活動暨醫療院所資訊查詢網站查詢癌症篩檢活動或醫療院所資訊,為自己的健康儲值! 文章轉載自衛生福利部官網首頁/最新消息/焦點新聞/114年衛生福利部新聞/7月新聞:https://www.mohw.gov.tw/cp-7176-83207-1.html

【萬芳醫院】身上氣味難聞不敢追愛 40歲男靠微創手術找回自信

鄭雅瑋2025-07-28T11:35:04+00:0040多歲的上班族陳先生,長年飽受腋下異味困擾,每逢夏季,白襯衫腋下總出現明顯黃漬,並伴隨刺鼻氣味,不僅影響他與同事間的互動,也逐漸削弱自信心。這個自青春期就出現的問題,多年來他只仰賴市售止汗劑與體香膏勉強遮掩。直到近期,為了鼓起勇氣追求理想對象,他終於下定決心,正面面對這個長久以來的「難言之隱」。 狐臭成因與風險族群:頂漿腺、遺傳與濕耳垢 臺北市立萬芳醫院皮膚科醫師沈孟暵指出,俗稱「狐臭」的腋臭症,主要源於腋下的頂漿腺(大汗腺)。當這類汗腺分泌的汗液與皮膚表層細菌作用分解後,便會產生特殊異味。沈醫師表示,台灣約有10%的人口受狐臭困擾,多數在青春期後症狀開始明顯,遺傳則是主要影響因素之一,若雙親皆有狐臭,子女發生機率高達60%至80%。此外,臨床上發現濕耳垢者亦屬高風險族群,是常見的觀察指標。 飲食習慣與錯誤迷思:酒精無法根治狐臭 除了遺傳,飲食與生活習慣也會影響狐臭的嚴重程度。沈孟暵醫師提醒,攝取過多肉類、乳製品、辛辣食物等,都可能加重體味。他也特別提到,有些病人曾誤以為「擦酒精」可以去除狐臭,結果反而刺激皮膚,導致紅腫、刺痛甚至毛囊發炎。他強調,酒精只能暫時減少皮膚表面細菌,無法抑制頂漿腺分泌,長期使用反而會破壞皮膚屏障,增加感染風險。 狐臭治療多元:從日常護理到微創手術的選擇 目前腋臭的治療方式相當多元,從居家護理到專業醫療介入,應有盡有,提供患者不同程度的改善方案。對於輕微症狀,外用止汗劑是最常見的選擇,它能短暫抑制出汗。然而,要發揮最佳效果,使用方式十分關鍵,例如含鋁鹽的止汗劑,建議在洗澡後使用,並確保8小時內不要碰水,才能讓成分充分作用。 若期望中長期效果,可選擇肉毒桿菌素注射,它透過抑制腺體的神經傳導來減少排汗,效果約可維持4到6個月,這種方式特別適合那些無法接受手術,或者僅希望在夏季期間改善症狀的患者。對於希望長期或永久改善狐臭困擾的患者,則可考慮手術治療,傳統的頂漿腺刮除術透過小切口進行腺體刮除,雖然出血少、傷口小,但恢復期相對較長,術後需要壓迫固定,且可能留下疤痕。 近年來,微創治療例如磁波熱能除汗術,已成為越來越多人的選擇,這類治療的特色是無傷口、無出血、疼痛感低,且幾乎沒有恢復期,該案例中的陳先生,他選擇微創治療,整個療程僅約2小時便完成,隔天異味便明顯消失,且術後幾乎不影響日常生活,讓他成功找回自信。 醫師提醒:治療與日常習慣並重 [...]

2025世界肝炎日:台灣與全球同行,打破阻礙、終結肝炎

鄭雅瑋2025-07-25T13:51:00+00:00為推動肝炎早期發現與治療,國民健康署自100年起提供45至79歲民眾終身一次免費B、C型肝炎篩檢,透過資料整合、醫療合作與宣導多管齊下, B型肝炎陽性率從100年的15.6%,於114年已降至9.5%,C型肝炎則從3.6%降至1.5%,為我國邁向2025年C肝消除目標奠定基礎。7月28日為「世界肝炎日」,世界衛生組織(World Health Organization, WHO)2025年世界肝炎日主題為「Hepatitis: Let’s Break It Down」(肝炎,我們來解決!),呼籲各國加快行動,消除會阻礙肝炎防治與肝癌預防的各種限制,包括經濟負擔、社會偏見與醫療資源不均等問題。國民健康署署長吳昭軍表示,WHO所指預防肝炎的關鍵,在於簡化、擴大和整合肝炎篩檢和治療服務,與我國多年來推動政策不謀而合。 落實預防保健政策,提升社區肝炎防治成效 [...]

當孩子成為家庭暴力行為人 如何協助親子走過家庭風暴

鄭雅瑋2025-07-25T13:41:30+00:00依衛生福利部統計顯示,109至113年未成年人傷害直系尊親屬之通報案件(Adolescent to Parent Violence,簡稱APV案件)分別為 2,358 件、2,953 件、3,330件、3,465件及4,253件,有逐年增加之勢。考量這類暴力多非單次事件,傷害程度不亞於成人間衝突,若未及早處理,恐持續惡化至成年階段,為讓大眾對此議題能有進一步理解與重視,衛生福利部於7月25日舉辦「生命因理解而轉變-理解孩子,陪伴父母」終止家暴防治記者會,邀請長期投入保護領域的劉淑瓊教授、三軍總醫院北投分院兒童心智科鄒輝穎醫師,及高雄市家庭暴力及性侵害防治中心吳汶芳社工督導,分別從學術研究、醫療及社工實務現場說明這類案件父母及孩子所面臨之困境,呼籲面臨這類困境的家庭儘早尋求協助,以及早連結運用相關資源,協助親子正向溝通,以避免暴力惡化。 劉淑瓊教授針對APV案件進行分析發現,有近7成的APV案件未成年行為人有特殊的身心狀況,暴力往往根源於情緒失調與互動激烈的溝通失靈;鄒醫師亦指出,在APV案件中,未成年行為人常合併有自閉症類群障礙、智能發展不足、注意力不足過動症(ADHD)、情緒與行為障礙,以及隱性特殊需求等,尤以國小階段最為明顯,而面對疾病標籤的污名與照顧壓力,家庭往往承受巨大壓力。尤其當未成年人出現暴力行為時,社會大眾亦將孩子的暴力行為,單一規則於孩子不遵守規範或家長教養失敗,使得這類家庭更加陷入羞於求助的困境。因此,面對未成年人身心狀況所引發的家庭風暴,需要跳脫傳統對被害人與加害人的二元框架,採用創傷知情與修復式的整合性介入視角,並積極引入跨專業資源,才能有效回應家庭所面對的多重挑戰與需求。 面對具特殊身心狀況的未成年人及其父母,需仰賴跨專業資源介入,吳汶芳社工督導分享曾有個案因身心議題導致人際困難,進一步出現偷竊、拒學、網路成癮,甚至對家人出現暴力行為,社工介入後,不僅協助化解家庭危機,更串聯教育與社政系統,協助家屬聲請保護令,保障親子安全,並透過以家庭為中心的處遇策略,鼓勵家長陪伴孩子就醫,安排參與青少年活動,引入資源穩定家庭,建立長期支持機制。目前針對這類具特殊身心狀況的兒少,本部亦積極推動「嚴重情緒行為身心障礙者精神醫療就醫改善計畫」,由精神醫療機構學校社福單位合作,建立雙向轉介與外展服務,以妥適協助這類家庭。 衛生福利部呼籲,APV案件的暴力行為不會止於18歲,及早介入,及早終止暴力循環。針對育有特殊需求兒少家庭,除仰賴社福、教育、醫療體系之合作,共同協助未成年人改善暴力行為與情緒問題,並提升家長的正向教養能力,更需要社會大眾的理解與支持,理解這些兒少的特殊需求,並以支持取代責怪,共同建構友善且有溫度的照護環境,讓每位孩子都能在適切的資源中健康成長,也讓家長在面對家庭風暴時,能勇敢向外尋求協助。 [...]

【真相說明】沒有覺得不舒服,還需要定期大腸癌篩檢嗎?

鄭雅瑋2025-07-24T09:05:59+00:00大腸癌早期症狀不明顯,臨床症狀表現通常為排便習慣改變,如:腹瀉、便祕、糞便變細等,有時會以疲弱感、貧血、頭暈或類似胃痛及其他疾病的症狀表現;少量腸道出血時,導致糞便顏色變深也較不容易被發現,因此等到有明顯不舒服時往往已經較嚴重。 定期大腸癌篩檢(糞便潛血檢查)可幫助及早發現異常,阻斷癌症發生或惡化。實證顯示透過定期篩檢及早確診、及時治療,可降低29%晚期大腸癌發生率與35%死亡率,且大腸癌第0至1期的個案5年存活率可達9成以上。 資料來源:https://www.cancer.org/cancer/types/colon-rectal-cancer/detection-diagnosis-staging/signs-and-symptoms.html 文章轉載自國民健康署官網首頁/服務園地/真相與闢謠/保健闢謠:https://www.hpa.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=127&pid=18836