演講題目:癌症預防‧掌握先機 演講名人:台北市立萬芳醫院癌症中心主任 邱宗傑 主辦單位:洪鈞培文教基金會、全國工業總會、全國商業總會、工商建研會 演講地點:新北市立圖書館演講廳〈新北板橋貴興路139號3F〉 影片轉載自台灣TB新聞網影音頻道:https://www.youtube.com/@TbnewsTw101

衛福部修正發布長期照顧服務申請及給付辦法

鄭雅瑋2025-07-17T09:25:29+00:00衛生福利部於114年6月19日公告「長期照顧服務申請及給付辦法」修正案,旨在配合預計於115年施行之「長照十年計畫3.0」政策,本次修法除擴大服務對象、優化服務內容,提升長照服務可近性與品質外,更考量到配合法規修正,相關長期照顧服務資訊系統及相關服務整備需要規劃及作業時間,因此,多項重要調整將會分階段實施,以確保新政策上路時,民眾能享有更順暢便捷的長照服務。 本次修正案之重點及施行日期如下: 一、 自114年9月1日起施行: (一) 放寬聘僱外籍看護工之被照顧者家庭適用社區式照顧服務。 (二) 擴大社區式交通接送(BD03)服務範圍及給付額度。 (三) 調高營養照護服務(CB01)次數及給付額度。 [...]

全球M痘疫情持續流行,上週新增4例病例且皆未接種疫苗,籲請符合接種條件民眾儘速完成2劑M痘疫苗接種

鄭雅瑋2025-07-17T09:18:05+00:00疾病管制署(下稱疾管署)今(15)日公布國內上週新增4例M痘確定病例,均為30多歲男性且皆未接種M痘疫苗,其中3例為本土(北部2例及中部1例),1例為自中國境外移入,7月上旬發病,因身體陸續出現皮疹、水泡、膿疱等症狀,經醫師評估後採檢通報,經疫調發現皆為散發病例。我國自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病,截至本年7月14日累計確診473例病例(441例本土及32例境外移入),其中今年累積確診17例本土及4例境外移入病例(中國2例、香港及泰國各1例),社區疫情傳播風險仍持續。另我國持續監測M痘病例之病毒型別,全部為Clade IIb型,目前未有Clade I型之境外或本土病例。 疾管署指出,全球M痘疫情持續,自今年初截至7月11日已累計逾2萬例病例,主要發生在非洲、美洲。亞洲包括中國、澳大利亞、菲律賓、泰國、香港、新加坡等持續報告零星疫情。其中,中國自6月底迄今新增9例Ib型病例,已累計23例Ib型病例。WHO於7月9日宣告此波M痘疫情仍然構成「國際關注公共衛生緊急事件(PHEIC)」,並建議所有發生傳播之國家參考建議採取監測防制及疫苗接種等相關措施,至8月20日再行研議是否持續構成PHEIC。 疾管署統計,截至7月13日已有99,661人接種1劑M痘疫苗,其中完成2劑疫苗接種68,484人,顯示仍有31,177人(佔31%)待接種第2劑疫苗,時至暑假活動及旅遊旺季,去年6月至12月為國內M痘流行高峰期,提醒尚未接種第2劑疫苗者儘速接種,以達完整保護力。該署指出接種第1劑M痘疫苗14天後,對疾病的保護力僅有約4成至8成,而完成接種2劑疫苗後,則可高達9成保護力,呼籲符合M痘疫苗接種條件民眾儘速接種,包括:近1年有風險性行為者(例如:多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等);過去曾罹患性病;或性接觸對象有前述任一情形者等。目前全國共272家合作醫療院所可提供公費M痘疫苗接種服務,相關資訊可至疾管署全球資訊網/M痘專區/M痘疫苗/M痘疫苗接種服務合作醫療院所項下查詢。另「不符合公費」M痘疫苗接種資格,「經醫師評估」確有暴露風險者,可至全國8家旅遊醫學合約醫院自費接種M痘疫苗,相關資訊可至疾管署全球資訊網/國際旅遊與健康/旅遊醫學門診項下查詢。 疾管署呼籲,民眾前往流行地區或國內風險場域,應落實自我防護,並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域,同時請留意自己或他人症狀,減少暴露的風險。如出現皮膚病灶,例如:皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等,以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀,應佩戴口罩儘速就醫,並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。相關資訊可至疾管署全球資訊網或撥打國內免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。 文章轉載自衛生福利部官網首頁/最新消息/焦點新聞/114年衛生福利部新聞/7月新聞:https://www.mohw.gov.tw/cp-7176-83075-1.html

新冠病毒持續活躍於社區,重症及死亡病例仍多,籲請民眾儘速接種疫苗,如有重症警示症狀請立刻就醫

鄭雅瑋2025-07-17T09:11:13+00:00疾病管制署(下稱疾管署)今(15)日表示,國內新冠疫情持續下降,惟新冠病毒持續活躍於社區,且重症及死亡病例數仍多,提醒民眾不可輕忽,務必做好勤洗手、戴口罩、打疫苗等自我防護。具重症風險因子對象(如65歲以上、孕婦、具慢性疾病或影響免疫功能疾病者),為感染新冠後可能導致併發重症之高風險族群,如有疑似症狀請先自行使用家用快篩再就醫,並主動告知醫師篩檢結果,以利醫師診斷並開立抗病毒藥物。 疾管署指出,國內新冠疫情下降,第28週(7/6-7/12)新冠門急診就診計29,007人次,較前一週下降36.1%,可能受上週颱風來襲,部分縣市門診停診影響致降幅較大,惟新冠病毒持續於社區活動,重症及死亡病例數仍多;7/8-7/14新增114例新冠併發重症本土病例及32例本土死亡病例;今年新冠併發重症本土病例累計1,359例,其中284例死亡,均以65歲以上長者及具慢性病史者為多,確定及死亡病例未接種JN.1疫苗者均達8成以上,國內目前主流變異株為NB.1.8.1;鄰近國家中國、香港及泰國疫情下降,澳洲疫情處高點,變異株皆以NB.1.8.1為主。 疾管署統計,國內新冠JN.1疫苗已累計接種246萬人次,目前全國JN.1疫苗接種率9.74%,65歲以上接種率分別為第一劑20.14%、第二劑2.81%,由於國內疫情仍持續,本土併發症確定病例及死亡個案有8成以上未接種JN.1疫苗,呼籲尚未接種JN.1疫苗者應儘速接種,尤其感染後易併發重症或死亡之65歲以上長者等3類高風險對象,如已接種1劑JN.1疫苗且間隔2個月(60天)請再接種第2劑,提高保護力,抵抗疾病威脅。 疾管署提醒,感染新冠如為輕症或無症狀,建議盡量在家休息,避免不必要的外出,外出時記得戴口罩;同時應留意自身健康狀況,民眾如出現下列重症警示症狀,包括喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清、皮膚/嘴唇或指甲床發青、無法進食/喝水或服藥、過去24小時無尿或尿量顯著減少、收縮壓<90mmHg或無發燒之情形下心跳>100次/分鐘,請務必立刻就醫。另外,兒童感染新冠的警示徵象與成人不全然同,家長或照顧者應注意家中幼童感染後,如有包括:發燒超過48小時或高燒超過39度合併發冷/冒冷汗、退燒後持續活動力不佳、退燒後持續呼吸急促/喘/胸悶胸痛、持續性嘔吐/頭痛或腹痛、超過12小時未進食或解尿,請家長儘速帶往就醫;若已出現抽搐、肌躍型抽搐、步態不穩、意識不佳或持續昏睡、呼吸困難或有胸凹現象、唇色發白或發紫、血氧飽和度低於94%、肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗、體溫大於41度等症狀時,亦務必立即送醫治療。 疾管署呼籲,全球新冠疫情呈上升趨勢,且值暑假旅遊旺季,病毒傳播風險增加,民眾如有出遊計畫,建議出遊前儘速接種JN.1疫苗,以獲得保護力。有關疫苗接種院所及最新防疫政策等訊息,可至疾管署全球資訊網首頁「新冠最新防疫專區」查閱,或撥打免付費防疫專線1922(0800-001922)洽詢。 文章轉載自衛生福利部官網首頁/最新消息/焦點新聞/114年衛生福利部新聞/7月新聞:https://www.mohw.gov.tw/cp-7176-83074-1.html

預防夏日溺水意外 防溺10招、救溺5步

鄭雅瑋2025-07-17T09:08:11+00:00暑假是戲水高峰,然而不只在泳池、溪邊及海域要注意溺水風險,連在家洗澡、浴盆中也潛藏危機。國民健康署提醒,1至4歲是溺水高風險年齡,家長須隨時陪同、視線不離,幼童洗澡中即使電話響,大人也不可離開,防範溺水悲劇。 兒童溺水死亡數顯著下降,暑期從海邊到浴室都要防溺 根據衛福部統計處公布113年國人死因統計結果,1至5歲兒童死亡原因以事故傷害高居首位,其中「意外溺死或淹沒」死亡人數由112年8人降低為113年1人,顯示國人在幼兒溺水的安全防護有明顯的進步。然而,暑假是戲水消暑活動的高峰時段,國民健康署仍要提醒民眾,無論是在泳池、溪邊、海邊,或是在家中的浴缸與澡盆,只要有水的地方就潛藏風險,夏季幼兒戲水安全更是重中之重,不可掉以輕心,避免憾事發生。 針對戶外戲水,國民健康署呼籲家長與幼兒保持一手臂可及之距離,並遵從教育部體育署發布自救及救人之「防溺10招、救溺5步」:(參考資料:https://www.sa.gov.tw/News/NewsDetail?Type=3&id=2298&n=92) 防溺10招: 一、 戲水地點需合法,要有救生設備與人員。 二、 避免做出危險行為,不要跳水。 三、 [...]

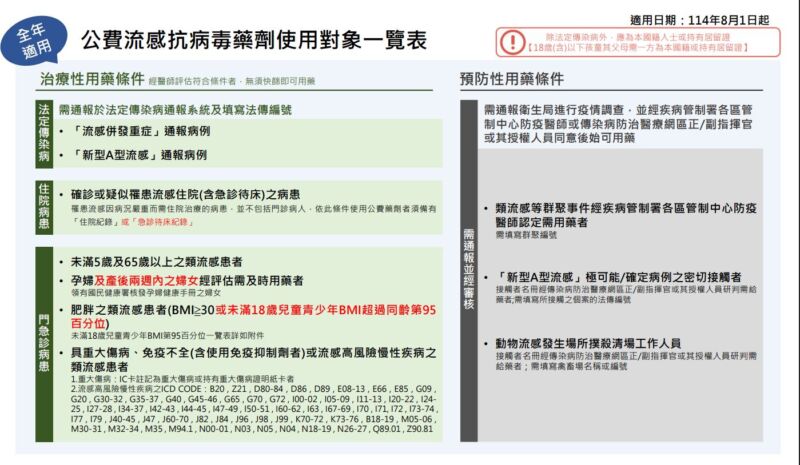

自今年8月1日起,公費流感抗病毒藥劑適用對象,增列「產後兩週內之婦女」及符合「兒童青少年肥胖定義」之類流感患者

鄭雅瑋2025-07-16T10:41:40+00:00疾病管制署(下稱疾管署)今(7/15)日表示,有關公費流感抗病毒藥劑(下稱公費藥劑)全年適用對象,經參考世界衛生組織(WHO)與美國疾病管制中心公布之指引,以及台灣感染症醫學會及台灣兒童感染症醫學會建議,並於今年5月14日衛生福利部傳染病防治諮詢會流感防治組會議諮詢專家委員意見後,將自本(114)年8月1日起,針對孕婦經評估需及時用藥者,增列「產後兩週內之婦女」,以及肥胖之類流感患者(BMI≧30),增列「未滿18歲兒童青少年BMI超過同齡第95百分位」亦可使用(如附件)。 疾管署指出,根據國際指引、相關醫學會及文獻資料顯示,「產後兩週內之婦女」於生理上仍處於免疫系統尚未完全恢復的階段,感染流感後發生併發症及死亡風險都相對較高,故增列至公費藥劑之使用對象;另肥胖者感染流感後之住院率較高且恢復狀況也較差,但原條件限定為「BMI≧30」,未能涵括兒童青少年BMI肥胖定義,本次予以明確定義。國內上述兩類對象之人口數估計分別為13.5萬和36.7萬,自今年8月1日起,如有類流感症狀,經醫師評估須用藥治療者即可開立公費藥劑。 疾管署說明,目前我國公費藥劑配置於各縣市衛生局規劃之全國約4千家合約醫療機構(詳見疾管署全球資訊網https://www.cdc.gov.tw或透過疾管署「流感新冠疫苗及流感藥劑地圖」網頁查詢https://vaxmap.cdc.gov.tw/),配置藥劑包括克流感、易剋冒及瑞樂沙。如有危險徵兆(如呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等)應儘速就醫,並由醫師依主訴與臨床判斷,評估是否符合公費藥劑用藥條件,倘經判斷符合條件者,不需流感快篩,即可開立公費藥劑,以把握用藥時機。另由於目前流感抗病毒藥劑未列入健保給付項目,公費用藥治療之時機及必要性,仍由醫師依病患狀況及臨床專業決定。有關公費藥劑用藥條件、合約醫療機構名單及流感防治資訊,可至疾管署全球資訊網,或撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。 文章轉載自衛生福利部官網首頁/最新消息/焦點新聞/114年衛生福利部新聞/7月新聞:https://www.mohw.gov.tw/cp-7176-83073-1.html

兒童發展篩檢上路滿週年 服務利用逾40萬人次

鄭雅瑋2025-07-16T10:31:14+00:00國民健康署自113年7月1日起推行「兒童發展篩檢服務方案」,提供未滿7歲兒童6次免費發展篩檢,一年來已完成逾40萬人次,發現逾2.5萬名兒童疑似發展遲緩,另有6.3萬人次需由醫師持續追蹤及提供衛教。國民健康署呼籲家長依時程帶兒童接受篩檢,把握發展黃金期,及早發現異常並介入。 專業醫師齊投入 未滿7歲兒童全守護 為落實賴總統健康台灣之「全面優化兒少醫療照護」政策,衛生福利部國民健康署於113年7月1日起實施「兒童發展篩檢服務方案」,運用專為臨床醫師使用所研製之本土化及標準化篩檢工具,在兒童發展關鍵年齡、未滿7歲前,加碼提供6次兒童發展篩檢服務,針對兒童粗大動作、精細動作、語言認知及社會發展四大面向進行篩檢。推動以來,持續廣納全國基層醫療量能,截至114年6月底,全國有超過1,200家醫療機構,2,600餘位兒科、家醫科及幼兒專責醫師醫師參與執行本項兒童發展篩檢服務,總計完成40萬2,594人次篩檢。 依據國民健康署針對接受篩檢人次統計結果,有6.3%有疑似發展異常情形,需由篩檢服務醫師協助轉介至全國88家兒童發展聯合評估中心或評估醫院,接受進一步評估與追蹤,此外,大約有15%屬於須持續追蹤、衛教,以確認發展狀況。衛生福利部邱泰源部長表示:「兒童的發展只有一次,錯過難以重來。若能及早發現、及早介入,就有機會透過家庭的支持與專業的療育介入,幫助孩子迎頭趕上同齡的發展進度。」 按時篩檢到異常評估:「逆轉」發展遲緩問題與改變人生 麥建方小兒科診所麥建方醫師分享了4歲小安的故事,小安在外觀看起來成長正常,但媽媽長期觀察她情緒起伏大、學習時容易失控,例如玩積木時常常突然大哭、畫畫也容易失去耐性亂塗,甚至走路也常跌倒。經醫師發展篩檢,初步判定其粗大動作與精細動作表現落後,雖語言與社交發展正常,卻在單腳跳、剪紙與畫圖等項目未過關。 經醫師立即提供衛教,並協助轉介到兒童發展聯合評估中心,透過多科別完整評估後,除了動作發展遲緩外,竟還有嚴重視差造成的立體視覺障礙,影響部分小安的空間感與手眼協調能力,而這些發展困難誤被視為情緒或注意力問題。在安排視力矯正、職能治療與物理治療後,小安的情緒穩定許多,也能逐步完成畫圖與積木拼圖的活動,成功「逆轉」了發展困境,讓家長終於放下心中大石。 家長指南:3大關鍵步驟助家長,掌握孩子發展黃金關鍵期 為協助家長掌握孩子發展狀況,國民健康署製作《從兒童發展篩檢到聯合評估:家長指南》懶人包,引導家長正確落實三大關鍵步驟,包括: 平時觀察:提醒家長平時運用《兒童健康手冊》觀察與記錄孩子的發展情形,並藉由簡單問題判斷是否需進一步注意。 [...]

【新國民醫院】失眠、頭痛、沮喪等症狀莫輕忽,新國民醫院提醒民眾就醫治療較安心

鄭雅瑋2025-07-16T09:32:24+00:00更年期是指女性卵巢功能逐漸衰退,荷爾蒙分泌減少的過渡時期,並伴隨著一些生理上的轉變,像是熱潮紅、盜汗、月經週期改變等常見症狀。而自律神經系統包含交感神經和副交感神經,兩者就像油門和煞車,一者負責加速,一者負責減速,彼此協調合作。當這個系統失去平衡時,就稱為自律神經失調,常見的症狀包括心悸、失眠、焦慮、腸胃不適等。 門診中,常見中年婦女將失眠、頭痛、沮喪、心悸、痠痛等症狀合理化為「更年期症候群」,沒積極對外尋求醫師幫助,試圖平衡略微失調的自律神經,只選擇默默忍受著生理機轉變化所帶來的不適。然後又適逢空巢期,精神壓力更進一步加速荷爾蒙的失調,並加重自律神經失調,讓他們以為的「更年期症狀」日益嚴重。【左圖:新國民醫院提醒,中年婦女莫將失眠、頭痛、沮喪相關症狀合理化為「更年期症候群」】 以往醫學對於更年期的建議是接受荷爾蒙補充,目前逐漸達到的共識則是荷爾蒙補充療法可視個別需求進行,為非必要治療方法。想緩解更年期不適,不妨諮詢神經內科門診,諮詢穩定自律神經的方式,或將自律神經的平衡納入考慮療程內。(文/新國民醫院) 文章轉載自臺北醫學大學官網首頁/今日北醫/北醫電子報:https://tmubt.tmu.edu.tw/2025/07/15/%e5%a4%b1%e7%9c%a0%e3%80%81%e9%a0%ad%e7%97%9b%e3%80%81%e6%b2%ae%e5%96%aa%e7%ad%89%e7%97%87%e7%8b%80%e8%8e%ab%e8%bc%95%e5%bf%bd%ef%bc%8c%e6%96%b0%e5%9c%8b%e6%b0%91%e9%86%ab%e9%99%a2%e6%8f%90%e9%86%92/

【雙和醫院】兒科的全人醫療之路,用愛編織希望並成立青少年特別門診

鄭雅瑋2025-07-16T09:26:11+00:00雙和醫院是衛生福利部指定罕病及重症兒童的後送醫院,透過跨科別跨領域團隊合作,為這些特殊孩子提供全天候、全方位照護。雙和醫院兒科3大照護領域包含早產兒、兒童及青少年。 早產兒就像上天未完成的天使,需要最細膩的保護。在新生兒加護病房裡,小小的身軀被各種精密儀器環繞,監測著他們每一次的心跳與呼吸,確保這些脆弱的小生命能穩定成長。目標只有一個,就是給早產兒安心長大的機會。 在兒科病房裡,有兩類罕病兒童需長期照護,其中包括脊髓性肌肉萎縮症(SMA)以及裘馨氏肌肉失養症(DMD)。雖然目前無法治癒,但透過呼吸治療、物理復健、營養調理的整合照護,能有效延緩病程,多爭取一天時間,就多一分等待新療法的希望。 脊髓性肌肉萎縮症是一種染色體基因缺損,遺傳性神經退行性疾病,會導致運動神經元退化,進而影響肌肉功能,造成肌肉萎縮、無力,最終會因呼吸衰竭而死亡。【左圖:雙和醫院兒科部郭雲鼎主任】 裘馨氏肌肉失養症與X染色體遺傳相關,男孩患病機率高,女孩即使表現健康,也可能成為隱性帶因者,進而將此缺陷基因傳遞給後代。因為缺乏關鍵蛋白質,肌肉細胞隨時間變得脆弱受損,經年累月伸展與撕裂後,肌細胞容易萎縮,若呼吸與行動相關的肌肉萎縮,可能出現呼吸衰竭,進而導致心臟肌肉受波及,導致心臟功能逐漸退化,危及生命。特別需要注意的是,研究已發現部分隱性帶因者也可能展現輕微症狀,不再如過去認為的完全無症狀。 大家一定很好奇,青少年為什麼是看兒科,這是因為18歲以下的兒童與青少年,身心發展未達穩定狀態,且在疾病症狀表現與治療方式上,與成年人存在差異,所以世界各國和臺灣都訂定18歲以下屬於兒科的範疇。 青春期就像一場風暴,我們可以是孩子的避風港,目前雙和醫院已成立青少年特別門診,由兒科、精神科、家醫科、婦產科、護理師、營養師、心理師與社工團隊組成青少年親善照護工作小組,整合所有相關資源。青少年親善門診不只看疾病,更關注他們的心理健康與成長困惑,從叛逆行為到情緒管理,從生理變化到人際關係,用專業與理解,幫助他們度過這段蛻變期。【右圖:青春期就像一場風暴,雙和醫院青少年特別門診可以是孩子的避風港】 疾病的旅程漫長而艱辛,醫院不只是治療場所,更是家庭的依靠,郭雲鼎醫師說,照顧罕病孩子就像跑馬拉松,家長要記得補充自己的水分,往往在全心投入照顧孩子時,忽略自身需求。當照顧者耗盡能量,整個家庭支持系統就會受到影響,唯有照顧好自己,才能更好的照顧孩子。 對於罕病和重症兒童來說,醫療不是短期抗戰,而是長期相伴。雙和醫院為這些特殊孩子建立了完整的追蹤系統,確保他們在成長過程中能獲得持續且適切的照護。這些年來,郭雲鼎醫師的患者中,許多孩子從襁褓嬰兒成長為青年才俊,有的甚至已為人父母,他說,看著自己治療過的孩子茁壯成長,這種成就感超越了一切的辛勞。(文/雙和醫院) 文章轉載自臺北醫學大學官網首頁/今日北醫/北醫電子報:https://tmubt.tmu.edu.tw/2025/07/15/%e9%9b%99%e5%92%8c%e9%86%ab%e9%99%a2%e5%85%92%e7%a7%91%e7%9a%84%e5%85%a8%e4%ba%ba%e9%86%ab%e7%99%82%e4%b9%8b%e8%b7%af%ef%bc%8c%e7%94%a8%e6%84%9b%e7%b7%a8%e7%b9%94%e5%b8%8c%e6%9c%9b%e4%b8%a6%e6%88%90/

「無糖」背後的真相,北醫大研究代糖「三氯蔗糖」恐傷男性生育力

鄭雅瑋2025-07-16T09:14:26+00:00糖吃多了影響健康,許多食品改用代糖取代,但臺北醫學大學營養學院最新研究發現,代糖「三氯蔗糖」吃多了可能損害男性生育力,這也是全球首度有研究涵蓋細胞與動物實驗,全面解析三氯蔗糖對睪丸細胞與精子功能的潛在毒性機轉。 北醫大保健營養學系夏詩閔主任表示,現代人為了控糖、減重,會以「零熱量」的代糖如三氯蔗糖(Sucralose)取代糖分攝取,但北醫大營養學院研究團隊於2024年透過細胞及大鼠實驗發現,三氯蔗糖可能會損害男性生殖功能,該研究〈Exposure to Sucralose and Its Effects on Testicular Damage [...]